Doser son entraînement en Trail : trouver l’équilibre entre charge, progression et récupération

Le trail running séduit de plus en plus de passionnés, attirés par la liberté, la nature et le dépassement de soi. Mais derrière la magie des sentiers se cache une réalité : l’entraînement en trail ne s’improvise pas. Entre charge d’entraînement trop importante, récupération trop faible entre les courses et une variation insuffisante des séances, il faut apprendre à doser ses efforts pour progresser sans basculer vers le surentraînement. Dans cet article, nous allons explorer les notions clés de la charge d’entraînement, de monotonie, de contrainte et de fitness, en s’appuyant sur la méthode de mesure de la charge Foster, utilisée par de nombreux coach trail / running.

Sommaire

- Comprendre la charge d’entraînement : le coeur de la progression

- Monotonie et contrainte : deux indicateurs pour prévenir le surentraînement

- Fitness, fatigue et performance, comment trouver le bon équilibre ?

- Doser son entraînement en trail, la clé d’une progression durable

Comprendre la charge d’entraînement : le cœur de la progression

En trail, la charge d’entraînement correspond à la quantité totale de stress physiologique et psychologique imposée à l’organisme. C’est un indicateur essentiel pour planifier les cycles de travail, prévenir les blessures et optimiser la progression.

La charge se calcule facilement à partir de la méthode de Foster, utilisée aussi bien par les athlètes amateurs que professionnels. Elle repose sur la formule suivante :

Charge = Durée de la séance (en minutes) × RPE (de 1 à 10)

Le RPE (Rate of Perceived Exertion) correspond à la perception de l’effort ressentie par le coureur. Par exemple, une sortie longue de 90 minutes perçue comme modérément difficile (RPE 6) donne une charge de 540 unités arbitraires (U.A.).

Cet indicateur simple permet de suivre la charge journalière, hebdomadaire ou mensuelle et d’observer les tendances d’évolution de l’état de forme. Attention tout de même car le ressenti est subjectif et dépend de divers paramètres comme la fatigue lié aux activités familiales et professionnelles.

Mais attention : la charge ne se résume pas à un simple chiffre. Elle doit être interprétée à la lumière de nombreux paramètres : le volume (kilomètres, dénivelé), l’intensité (zones de fréquence cardiaque), la fatigue accumulée, et les contraintes personnelles (travail, sommeil, nutrition). Une même charge peut être bien tolérée chez un athlète reposé, et devenir trop lourde chez un coureur fatigué.

👉 Pour un suivi optimal, notez vos séances dans un journal d’entraînement (Excel, Nolio, Optitrainer, ou carnet papier). Cela permet d’objectiver votre ressenti et de repérer les périodes où la fatigue s’accumule trop vite.

Cette approche individualisée est la clé pour éviter le surentraînement tout en maintenant une dynamique de progression.

Monotonie et contrainte : deux indicateurs pour prévenir le surentraînement

La monotonie et la contrainte sont deux indicateurs essentiels issus du travail de Carl Foster (1998). Ils permettent de quantifier la variabilité et l’impact global de l’entraînement. Ces notions, souvent méconnues, sont pourtant déterminantes pour doser l’effort avec précision.

🔹 La monotonie

La monotonie mesure la variété des charges d’entraînement sur une période donnée (généralement la semaine).

Elle se calcule selon la formule :

Monotonie = Charge moyenne hebdomadaire / Écart-type de la charge sur la semaine

Une monotonie trop élevée (>2) indique un entraînement trop uniforme, sans alternance suffisante entre jours durs et jours légers. Cela conduit à une accumulation de fatigue, une baisse de performance et un risque accru de blessure (au-delà de 2,5 selon Foster).

Un trail runner souhaitant progresser devra alterner des séances intenses (côtes, VMA, tempo) et des séances de récupération active. Cette variation stimule l’adaptation sans épuiser l’organisme.

🔹 La contrainte

La contrainte correspond à la charge totale d’entraînement hebdomadaire, pondérée par la monotonie.

C’est un indicateur global du stress imposé au corps.

Au-delà de 6000 U.A. par semaine, on entre dans une zone à risque de surentraînement. À plus de 10000 U.A., le danger de blessure devient très élevé….

Ces seuils ne sont pas à prendre comme des règles absolues, mais comme des repères. Chaque athlète possède son propre niveau de tolérance à la charge. L’important est de détecter les tendances : si la monotonie et la contrainte augmentent simultanément plusieurs semaines d’affilée, il faut réduire le volume ou l’intensité et accorder davantage de récupération.

👉 Pour aller plus loin téléchargez la formation : « La planification de l’entraînement en trail«

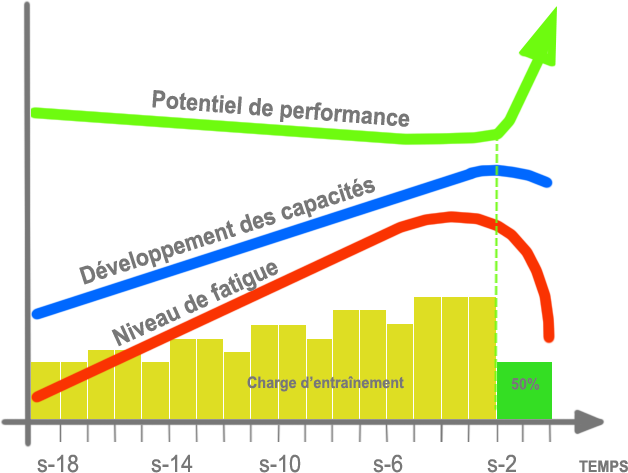

Fitness, fatigue et performance, comment trouver le bon équilibre ?

Le concept de fitness (ou forme) est intimement lié à la charge d’entraînement. Il s’agit d’un indicateur synthétique permettant d’évaluer le niveau de forme global du coureur.

Il se calcule simplement :

Fitness = Charge – Contrainte

Un fitness élevé traduit un bon équilibre entre travail et récupération. À l’inverse, un fitness qui diminue peut signaler un excès de fatigue ou une charge mal dosée.

En pratique, la planification de l’entraînement en trail repose sur l’alternance entre phases de développement et phases de régénération. C’est ce qu’on appelle la surcompensation : après un stress (séance difficile), le corps récupère et devient plus fort qu’avant.

Mais si le repos est insuffisant, la courbe de performance chute, menant à la stagnation, voire au surentraînement.

Pour un coureur de trail, cette gestion fine du stress physiologique est capitale. En fonction de la période de la saison, on privilégiera :

des cycles de charge montante lors de la préparation physique générale (PPG, endurance aérobie),

des cycles de charge descendante avant les compétitions,

et une phase d’affûtage finale, où le volume diminue tandis que l’intensité reste élevée.

Cette dernière étape, souvent négligée, permet d’arriver frais et affûté le jour J, avec un niveau de performance maximal.

👉 Découvrez aussi notre article de blog : « Maitrisez votre entraînement en trail »

Voici deux exemple de montres pour vous aider à doser votre entraînement en trail

Garmin Forunner 165

Doser son entraînement en trail, la clé d’une progression durable

Doser son entraînement, c’est avant tout trouver le juste milieu entre entraînement et récupération. Trop peu de charge, et la progression stagne. Trop de charge, et la fatigue s’installe.

L’art du coaching consiste à ajuster la charge selon :

la réponse physiologique (fatigue, qualité du sommeil, motivation),

la progression des performances (temps d’effort, fréquence cardiaque, VMA),

et le contexte personnel (travail, stress, disponibilité).

Une planification bien construite repose sur des cycles de travail ciblés, alternant les thèmes : VMA, puissance musculaire, endurance aérobie, ou capacité à changer de rythme.

Chaque cycle doit comporter des semaines de charge croissante, suivies d’une semaine de régénération.

C’est cette périodisation qui permet de tirer profit du phénomène de surcompensation et de progresser durablement.

👉 Pour aller plus loin, découvre mon accompagnement personnalisé : Coaching trail et running à distance

Enfin, la technologie peut être une alliée précieuse : montres GPS, plateformes d’analyse ou capteurs de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) permettent de mieux objectiver la charge interne et la récupération. Mais aucun algorithme ne remplacera le ressenti : écouter son corps reste la base. Un bon entraînement, c’est un entraînement que l’on supporte, et qui laisse envie de recommencer.

Pour approfondir les notions de charge, monotonie et affûtage, tu peux consulter ces deux ressources fiables :

Conclusion

Le trail est une école de course à pied nouvelle. Pour progresser sans se blesser, il faut savoir écouter les signaux du corps, planifier intelligemment ses entraînements et surtout ajuster la charge d’entraînement au fil des semaines. C’est dans ce dosage subtil que se construit une progression durable et surtout le plaisir de courir longtemps.

La course à pied chez les adolescents, bienfais et conseils

Temps de lecture estimé : 6 minutes La course à pied est souvent perçue par les adolescents comme une activité difficile, fatigante, voire décourageante. Beaucoup

Technique de course en trail : optimisez votre foulée

Temps de lecture estimé : 5 minutes Le trail running, discipline exigeante et variée, requiert bien plus qu’un simple entraînement physique. Maîtriser la technique de

Prévention des blessures en trail : étirements, exercices de renforcement et récupération

Temps de lecture estimé : 5 minutes Le trail, avec ses terrains variés et ses défis physiques, sollicite intensément le corps. La succession de montées

[…] la condition pour éviter le surentraînement et maintenir un haut niveau d’énergie mentale et physique tout au long de la […]

[…] trailers souhaitant pratiquer une course en montagne doivent se familiariser avec les règles de conduite en […]

[…] et du dénivelé. On commence à intégrer des portions rapides, des répétitions en côte et des sorties plus longues. Le but : rendre vos jambes plus résistantes et votre cardio plus […]

[…] pratique du trail running demande une palette variée de compétences, et la descente, souvent négligée, peut avoir un […]